毛利博物館蔵

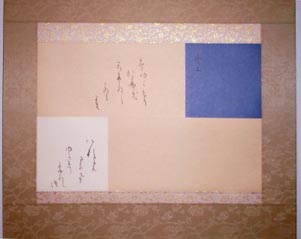

☆「高野切」(古今和歌集巻8) 源 兼行筆☆

↓毛利博物館

毎年1回、紅葉の美しいこの季節に公開。

雪舟の名宝「四季山水図(山水長巻)」は見事!。さすが国宝。とはいっても、不勉強な私には、

「すごく迫力あるな〜」というオーラしか伝わってこない・・・

古筆ほど、多くの水墨画を見ていないためである。雪舟さん、ゴメンナサイ! m(_ _)m

江戸時代に作成された複製画も国宝なんですって〜。

(何で田中親美の古筆の複製は重文にもならんのじゃ〜 プンプン!!)

今年は修復の過程が展示されていて、美術品の保存のための修復の大変さがよくわかった。

修復には、4年間もかかったそうな!

|

[11月3日]

【毛利博物館 特別展「国宝」】

2005年11月1日(火)〜11月30日(水)

防府駅から車で10分で“国宝”に会えます。

広島からは鈍行でも2時間あまり。

紅葉の季節、車窓から秋を味わう列車の旅も楽しめます。

しかし、列車事故に遭うことも・・・

ミナサン、列車に突撃するのは止めましょうね!

何時間も列車の中で待つのは、ちょっとねえ・・・

おかげで、穴子飯はゆっくり食べることができましたけど・・・

しかし、行楽シーズンのこの時期にしては閑散としていて、ゆっくり見ることはできたものの、

維持管理費用の捻出は頭の痛いことであろう、と要らぬ心配をする私であった。

閉館になって、追い出されるように博物館を出たものの、タクシーがいない!バスは1時間に一本で、30分以上待たないと来ない!

タクシーを呼ぼうにもどこにも案内がない!! 携帯で104に問い合わせ

私「防府市のタクシーの番号を・・・」

案内孃「会社は色々ありますよー。どこですか?」

私「どこでも良いです、毛利博物館から防府駅に連れて行ってもらえれば・・・(汗)」

案内孃「・・・」

私「上から順に言ってみてくださあい。」

案内孃「○○、××、△△・・・」

私「では△△で・・・」

早いと思って、公共の交通機関を利用したばっかりに、大変な苦労をしましたッ!

|

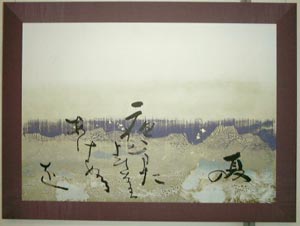

☆恒例ー国宝「平家納経」の公開ー☆

期間:10月22日(土)〜11月23日(水)

場所:厳島神社宝物収蔵庫

今年の初め、「平家納経」は、台風で大被害を受けた神社の修復のため、奈良と東京に勧進に行った。

おかげで奈良・東京では、大勢の人々がこの国宝の美を享受できました。

しかし、地元では相変わらず訪れる人が少ない。

文化財の修復・保存のためにも、広島県人としては何としても淨財に訪れるべし!

↓安楽行品 表(上)裏(下)

|

[11月3日]

【今年の見どころ】

清盛願文:表紙見返しは、後補。江戸時代、俵屋宗達の手によるものとの推測。

巻末の清盛のサインは一行に詰め込むために工夫されたものなのか。非常に面白い。

安楽行品:巻子の裏の加工がよく見えるように大きく折り返してある。

巻子の裏にまで、表のような豪華な装飾を凝らしたものはこの時代ならではのもの。

方便品:表紙見返しの絵には「か」「と」「ぬ」の葦手文字が描かれている。

↓清盛願文見返し

↓方便品見返し

|

ありがたや ありがたや

☆秋は古筆てんこ盛り☆

花のお江戸のどまんなかに美術館。隣は日本橋三越。

美術館は三井本館7階。でも入り口はモダンな新館。

|

[10月23日]

【三井記念美術館】

約300 年の歴史を持つ三井家が江戸時代から収集した、日本と東洋の優れた美術品約3700 点を収蔵。

開館記念特別展 I「美の伝統 三井家伝世の名宝」

2005年10月8日(土)〜12月25日(日)

この美術館が開館するまでは、三井家のお宝は、新井薬師にある三井文庫で展覧されていました。

そこが、私の美術館歩きの原点となった場所。ホンモノの書にのめり込んでいったきっかけとなった美術館。

都心から少し離れていて、アクセスは今の方が良いけれど、新井薬師のほうは、とても素適な場所。

4,5回は訪れたと思います。八重桜がとてもきれいでした。移転して、

便利にはなったけれど、季節感を味わう楽しみがなくなってしまった。

|

☆古筆のもとの姿 ー 歌集の復元〈その2〉ー☆

昨年の田中貴美子の 『継色紙』に続き、今年も学生達とともに、古筆の復元を試みている。

【2005年 春季展】

↑『一条摂政集』の復元 〈清松亜紀〉

↑『中務集』復元 〈水入瑛弥〉

【2005年 大学祭】

↑『関戸本古今集』の復元の試み 〈河村朋子〉

↑『本阿弥切』復元の部分拡大 〈清松亜紀〉

|

☆2005年春季展

『中務集』『一条摂政集』☆

どちらもかなりの分量がある歌集であったが、水入瑛弥、清松亜紀の両人は根気良く臨書をし、

綴じ方等も実物に忠実に復元をした。

☆2005年大学祭

『本阿弥切』『関戸本古今集』☆

これらは分断されている上に、散逸した箇所が多い。したがって、一部の復元である。

スタートが遅かったため、河村朋美、清松亜紀ともに、最後は半べそ状態であったが、開催日までに何とか完成。

『中務集』にはちょっとしたエピソードがある。

『古筆大辞典』に示されている装丁では、紙数と丁数が合わないのである。

二玄社の名筆選の影印から再現しても合わない。手元に複製本がない。図書情報をネット検索すると、国会図書館にあるという。

基本的には4枚を重ねて2つ折りにしてそれを重ねてゆくのであるが、最後のところがよくわからないのである。

ホンモノは

東京の出光美術館にある。電話で問い合わせたところ「そういうことは、きちんと手続きをとって問い合わせてください。」

といわれた。早速手続きを踏んで問い合わせたが、返事はない。

身近に複製を持っている人は・・・

「そうだ、M大先生にお尋ねしよう!」

恐る恐る電話をしたところ、お持ちであるとのこと。快くお貸しくださった。(感謝、感謝 m(_ _)m )

M大先生の複製本 ありがたや、ありがたや・・・

↓

|

☆『佐竹本三十六歌仙貫之』に会えた!☆

耕三寺は桜満開。思いもかけず花に酔う

表具がこれまた何とステキでしたこと。お見せできず残念!

|

[4月10日]

【うるわしや、うるわしや 貫之サマ】

天気予報では午後から雨。しかし、晴れ女二人に恐れをなしてか天気は上々。

しまなみ海道三つめの島、生口島(いくちじま)に孝行息子が母のために建立したという耕三寺。

そこに『佐竹本三十六歌仙貫之』は所蔵されている。

この断簡は、文字の部分が後世の補筆であるため、歌聖貫之の歌であるにも関わらず、

分断されて売却された際には『佐竹本三十六歌仙』の中では安く評価されたという。

いかに日本人が古筆の価値を重視していたかが伺える。

いかに文字が肉太く、強さに欠けるとはいえ、さすがに品高く見事であった。

表具を含め、この掛け軸全体からはただならぬ気品がただよっていた。

|

☆王朝継ぎ紙体験☆

3月25日 於 西文明堂2F

『王朝継ぎ紙』というのは、平安時代後期に大流行した装飾料紙の一技法。

宮中の姫たちの和歌や手習のテキストとしての冊子作りは、女房の仕事であったという。

まず、和歌を書写するノートがいるわけであるが、それはそれぞれの姫に仕える女房の工夫で

華麗に仕立てられる。それから行成や兼行のような達筆な貴族に依頼するのである。

平安時代にはこの料紙作りがあちこちの貴族の家で行わたのである。

華麗な料紙で仕立てられた歌集は、調度品として非常に大切にされた。

嫁入り道具の一つとして馬や琴以上に価値があったという。

「姫様の嫁入り道具、どこの姫様のものよりもすばらしいものを作らなくては!」

と女房たちの制作意欲は更にエスカレートしたであろう。

田中親美大先生の王朝料紙 。 う〜ん貫祿!! ↓

近藤陽子先生の王朝料紙のパーツ! 流石、見事! ↓

|

店:「はい○○店です。」

私:「ちょっとお尋ねしますが、チラシに

『体験企画!王朝継ぎ紙!』っ てあるのは東京のK先生のお弟子さんがなさるの?」

店:「えっ?・・・たぶん違います。」

私:「でも『王朝継ぎ紙』ってK先生の所の会の名称よ。いわば登録商標 みたいなもの。これって紛らわしくない?!」

店:「????」

私:「問い合わせがあったの。じゃあ、これはK先生とは関係ないのね?」

店:「・・・だと思います。」

私:「わかりました。ところで、まだ申込み受け付けてくれるの?」

店:「はい、どうぞ。(あれこれうるさいこと言って、結局申し込むわけよねっ!)」

ということで、体験学習にでかけました。

(でも、名称にはまだこだわっているワタシ)

いろとりどりに染められ、金銀箔が散りばめられた料紙をちぎったり切ったり

して貼り合わせる作業は非常に楽しいものであった。

今回は下絵は予め用意されていたが、これとて自分の思いのままにできる。

何人かで集まって、ああでもない、こうでもないと、わいわいがやがやと話ながら作成。

「まあ、その色合わせステキですこと!」

(ワタシの方がもっとス・テ・キ!)

「それより、こっちの紙の方が良くなくって?」

(あなたってセンス悪いわねえ〜)

「あら、もうそんなに進んだの?」

(なんて勝手なんでしょ!)

さっさと色を決めてマイペースで制作をする人。

他の人のものがよく見えて、あれこれと迷っていつまでも色あわせが決まらない人。

楽しい中にも競争心はいっぱい!

できあがったものを見て、あるいは人の作った料紙をみて、

「次はこうしよう。」とますます意欲が湧いてくる。

「なるほどねェ〜、このようにして平安時代には料紙制作がエスカレートしていったわけだ。」

男たちに作業させたらこれほどはエスカレートはしなかったであろう。

男社会では作業効率優先、流れ作業で速やかに…かな?

と、妙な納得のいった料紙作り体験であった。

ワタシのオリジナル料紙 ↓トホホ…

やっぱり格が違いますねえ〜

|

☆古筆のもとの姿 ー 改竄された古筆たちー☆

歌集の復元

田中親美は、益田鈍翁などの明治の数寄者の依頼によって、隨分と多くの平安時代の書画の複製を作成している。

書家桑田笹舟も古筆の原装(もとの姿)に非常にこだわっていた。

しかしその後、書は展覧会活動を中心として芸術的な発展していったため、古筆の研究的な側面は廃れていった。

(近年の書が本当に芸術的なものであるか否かは疑問であるが)

笹舟のこだわりも、その一門には継承されなかった。

近年、国文学で伝本研究などから古筆のツレに対して関心が高まっているように思われる。

古筆における真実の追究という視点からすると原装(元装?)への考察は必要である。

私の講座でもささやかではあるが古筆の復元を試みている。

学生たちは、古筆はかなの手本であり、臨書して技法を高めるためにあるものと認識している。

始めの頃は巻子も冊子もちんぷんかんぷんであるが、徐々に関心を深めてゆく。

その過程が、非常に面白い。

|

☆田中貴美子の場合☆

彼女との出会いは印象的である。

第1回めの授業で『継色紙』の元の姿、今の姿についての話をした。

古筆についての講義は初めてで、私も多少緊張していた。何とか90分をこなし、非常勤の控え室に戻ると彼女が待っていた。

彼女は少し怒っているように見えた。私は授業中に何か不適切な発言をしたのかとうろたえた。

「先生・・・、ワタシ、何にも知らなかった。春季展に継色紙の臨書作品を出したけど、あれがもとの形と思ってた!

全然知らなかった。だって、だれも教えてくれなかった。」

たぶん、そんな会話であったと思う。

彼女は『継色紙』の中の一首を現在のスタイルで臨書し、試行錯誤で装丁し、春季の作品展に出品していた。

(最近出版された古筆のお手軽カラー影印本のとおりに臨書したとのこと)

自分が制作した作品がいろいろな背景を背負っていたことを全く知らずに臨書したり表装したことに、

相当ショックをうけていた。

これが彼女の『継色紙』復元の試みへの第一歩。

その後、卒業するまでず〜っと、『継色紙』にはまっていた。

最後には、“道風には勝てないけれど、親美には負けないくらいの臨書力がついた”とか・・・(笑)

すっかり古筆に魅せられた貴美子クンであった。

「次は寸松庵色紙の復元をしたい!」とのこと。

私、気長に待ってます。

↑貴美子の現状の復元

|

☆岡久郁子さんの個展☆

3月2日〜6日 於 県民文化センター地下

岡久さんは定年後大学生となって4年間書道を学び、此の春めでたく卒業。

その記念の個展である。

作品は、大学時代に制作したもの。進歩のあとが伺える。

書道は、大学で学ぶ以前からされていたようではあるが、

若者たちに交じって、すべての実技科目を受講された意欲は敬服に値する。

そして、こうしてその成果を発表したことも素晴らしいことである。

世の書家を称する先生…いえ、書道学科卒業の若者たちにはぜひとも後に続いてもらいたい。

ちょっと墓穴を掘ったかな… f^_^;

|

彼女の作品の素晴らしいところは、ことばを大切にしていることである。

「このことばを書きたい。」という思いがある。

それらのことばへの思いを、さまざまな書体・書風で表現している。

大学で学んだ4年間は決して楽しいばかりではなかったはずである。

しかしその苦労の分に見合うだけの大きな收穫があったであろう。

一つの書風を突き詰めて自分のスタイルに昇華させたプロの目からみれば、

個々の作品、いずれもが中途半端に見えるかも知れない。けれど、

さまざまな書の学習を幅広く行ったことで、彼女独自の書の世界を築くことができる。

これは非常に好ましいことである。これからも楽しんで書と関われる。

良きかな、良きかな。

|

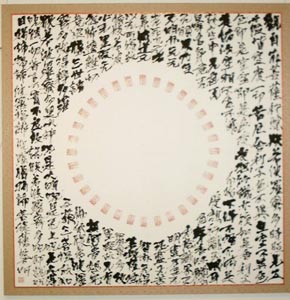

☆書は藝術か?☆

【書を芸術とした創設者たち】

2005.2.25〜3.27

文化フォーラム春日井ギャラリー

春日井市道風記念館

井上有一 ↓

比田井南谷 ↓

|

2月27日

久しぶりに重たい作品と向き合った。

彼らの作品は、“書”による芸術界への挑戦状であっとのかもしれない。

作品は新しいことを始める決意表明をありありと語っている。

伝統的なものを否定することは簡単であるが、乗り越えること、それはなんと 難しや難しや…

|