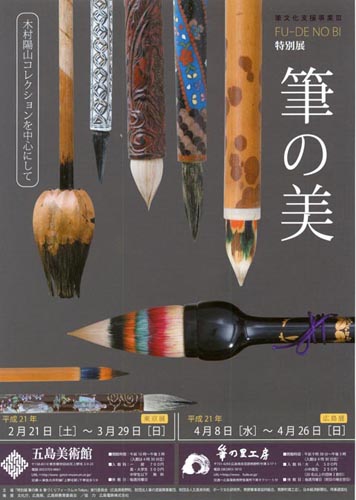

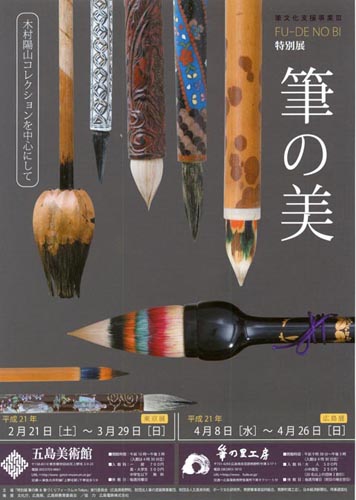

【 FUーDE NO BI】

「FUーDE NO BI」??

英文のタイトルではありません、「筆の美」を今流行り風にしただけです。

「筆の美」というと“筆”自体の美ですよね。“筆文字”の美であれば理解できますが・・・

でも、写真を見ると何となくうなずけますね。

いったい何のためにこのような手のこんだものを製造したのでしょう?

まずは、難しいことは考えず、この絢爛豪華さを楽しみましょう。

穂先に色をつけたって墨をつければ真っ黒になるのでは・・・?

|

軸だってこんなに細かい細工をして、持つときに痛いじゃないの…

キラキラ蒔絵に気をとられて書くことに集中できません…

なんて言うのは一般ピープルの現代感覚にしかず。

|

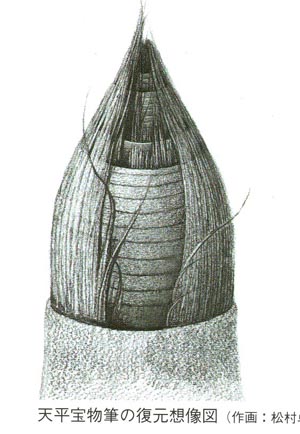

【巻筆】

日本では、明治20年までこのような製法で筆を造っていたのですって!!

このような製法では、大きな字は書けません。掛け軸にするような大きな字を書くときには、

中国から輸入するか、竹、藁、時には草の根などを筆のようにして使っていたそうです。

中国でも、唐の時代まではこのような筆を使っていたようです。(現物の資料は存在せず)

その後は、製法や用いる毛の種類を変え、私たちが今使っているような筆を造るようになったそうです。

日本では材料となる毛がなかったから長い間巻筆しか製造しなかったのでしょうか?

今でも筆用の毛は輸入ですものね。

|

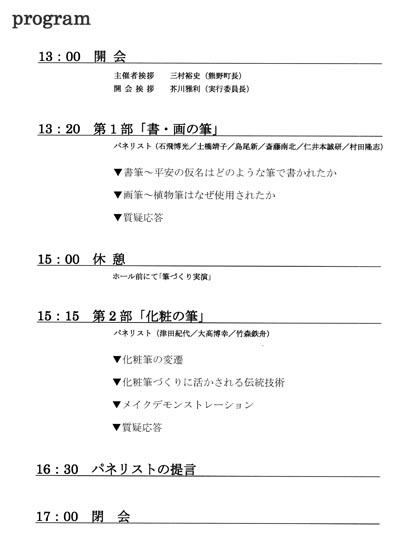

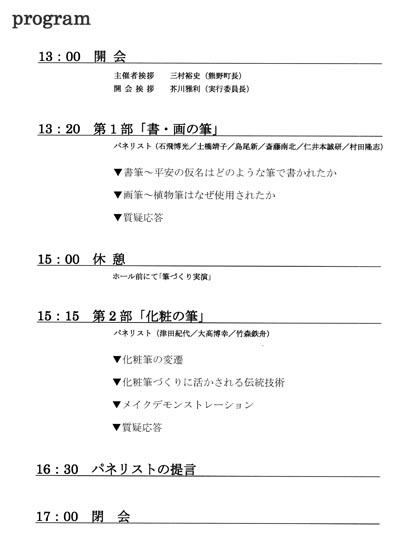

【“筆づくりフォーラム in Tokyo” プログラム】

当日は書道の筆についてだけではなく、画筆、化粧筆と3部構成でした。

筆についてよく知っておられたのは、意外にも化粧筆に関わっておられる方でした。

書家も、画家も意外と筆自体の学問的な研究には関心が無いみたいです。

パネリストの方々は、現物が残っておらず研究が困難ともおっしゃっていましたが・・・

|