どうしてこんな持ち方をするの?

|

鉛筆を正しく持つことは、幼い子どもにとってはとても困難なことです。なぜならば、鉛筆は、大人が考えているより、はるかに扱いにくい用具だからです。

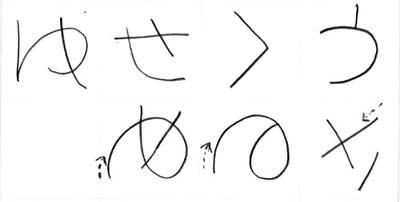

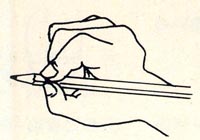

鉛筆は、本来強く握りしめるものではありません。指先で持つものです。 けれども、文字を書き始めた頃は、まだ手指が十分には発達していませんので、指先では鉛筆が持てません。 文字を書くときには、鉛筆がぐらぐらしたりすべったりしないように、ぎゅっと握り締めて安定させているのです。 写真に見られるような持ち方はどれも、鉛筆を握り締めた状態です。指先は鉛筆を支えていません。 |

| 正しい持ち方がよくわかりません 子どもたちに多くみられるのは、以下のような持ち方ですね。 (1)親指が飛び出してしまっています

(2)人差し指がとんがっています。

(3)鉛筆が紙の方に倒れてしまっています。  |

子どもたちが、鉛筆をうまく使えないのは、鉛筆を持つのではなく、握る(または掴む)からです。 鉛筆は親指、人差し指、中指の3本の指の先で持ちます。これを3点支持といいます。 この3本の指がうまく働いたとき、思い通りの形の字が書けるのです。 けれども、現代の子どもたちには、それがなかなかうまくできないようです。 手指の器用さが発達していない段階で、この指導をしますと、力の入れ方を誤ってしまい今まで以上に疲れやすく、長い時間字を書くことが困難となることがあります。 無理強いせず、補助器具や、太い鉛筆を持たせましょう。 そのほうが、細かい動きに対応できますし、指に負担がかかりません。 以下の持ち方は、おおむね、最初から、鉛筆(細い用具)を使わせたことが原因です。 (1)指先で鉛筆を持とうとしても、鉛筆が細すぎてうまくできません。こどもにとっては、字の形より、鉛筆を安定させるほうが先決。ぎゅっと握りしめて鉛筆を安定させようとしたために、親指がはみ出てしまったのです。 (2)指先の位置は合っているのですが、人差し指に力が入りすぎて、指先はそりかえり、第2関節はとがってしまいました。この状態で文字を書くと、すぐに手が痛くまります。 (3)は(2)と似ていますが、鉛筆がさらに紙の方に倒れてしまって、鉛筆が思い通りの方向に行ってくれません。 このように、持ち方のせいで、運筆が制約されるので、字がうまく書けない場合があります。 とはいえ、まずは、指先の器用さをたかめるための、遊びをしっかりさせましょう。 |

|

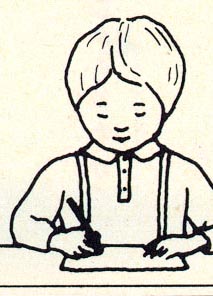

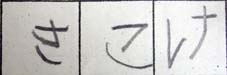

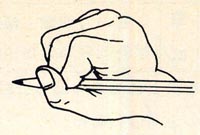

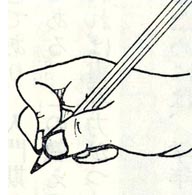

正しい鉛筆の持ち方 (1)教科書に紹介された持ち方の図

(2)文字の書き方の本にある持ち方の説明  |

どうしたら正しい持ち方をすることができるの? 「正しい持ち方」というと、それ以外は間違った持ち方ということになってしまいます。 持ち方が異なっていても、文字は書けるのですから、特定の持ち方を「正しい持ち方」と断定することはできません。 ここで紹介する「正しい持ち方」とは、文字教材で紹介されている「正しい持ち方」であり、学校教育で指導される「標準的な持ち方」と考えてください。 手指の器用さが発達していない幼児にとっては、小学校で指導されるような持ち方をすることは、文字が書きにくく、納得いかないことなのです。幼児にとっては、鉛筆をぎゅっと握ったほうがはるかに書きやすいからです。 5歳くらいまでに、指先をうまく使って鉛筆を扱える子は非常に少ないでしょう。持ち方についてあまりきびしく言うと、文字を書く意欲までなくなってしまうこともあります。 だからといって、学校に行くまで放っておいては、悪いくせが身についてしまって直りません。実際のところ、この指導がもっとも頭の痛い課題です。 一番大切なことなのですが、特効薬はありません。子どもの発達をよく見極めて、徐々に、根気よく指導することが大切です。 |