【「幼児に書き方を教える?」 -2007.9.15朝日新聞朝刊-】

|

|

2009年4月☆幼児教室をリニューアルして再開☆

「幼児の文字指導はやり尽くした!引退!」のはずが・・・ 1年間幼児の指導をやめていた。何とも言えぬ解放感があった。一生懸命に取り組んで、それなりに効果もあった。決して挫折してやめたわけではなかったが、やはり体力的にはしんどかった。 近年の書字事情にはさまざまな課題がある。第一の課題は書字能力の較差。「文字は入学後に学習するもの」と思って何もしなければ、入学後では追いつかない場合もある。しかし、体系的なメソッドがないため、場当たり的な教え方をしたため、書き方に悪癖がつき入学後の学習にとってマイナスになっていることもある。 「無理矢理書かせないで、入学後にしっかり勉強させても間に合うのに・・・」というのも事実だし、「入学までにひらがなを書けるようにしてやらなくては学校にいってからでは落ちこぼれる」という親の心配も事実。 まあ、イライラする親の気持ちもわからなくはない。親にそのような思いを抱かせる子どもは、文字に興味がないのである。そうやすやすと学習モードになるわけがない。「親の心、子知らず」である。 しかし、ここで気をつけてほしいのは、文字に興味のない子どもの家庭は、概して文字に関心がうすい。大人が文字を書いたり読んだりする場が少ないため、子どもは文字に関心を持つ場がない。あこがれも持たない。親が文字に興味がない場合、子どもの読み書きにも無関心になる。つまり、家庭での文字環境がよろしくないといってよい。 すべての家庭にあてはまるわけではないが、幼児期における学習活動の活性化はやはり親のサポートにあるようだ。 |

|

♪謹 賀 新 年♪ 2009.1.5(小学生への書写通信より転載) 皆さま新年をお元気でお迎えのこととおもいます。 本年もNARU書き方・書道教室をよろしくお願いいたします。 世界経済的大不況の中、さまざまな不安をかかえる中での子育て、今こそ母の底力の見せ所! なるだけお金をかけず、手間を惜しまず、みんなで子どもたちをはぐくんでまいりましょう! 年頭にあたり、書道教室は何のために存在するのか、ということを考えてみました。 第一には、日常書く文字を正確に、そしてできるだけすみやかに、きれいに書くことが目的です。これは硬筆書写の原則。小学校低学年とくに2年生、3年生は漢字を覚えるために多くの文字を学校で書きます。ゆとりがないので、きれいに書くことまでは気持ちがまわりません。 ここで書道教室の出番、「字はきれいなほうが、将来のため!」と、気合いを入れて指導。今年は月例の課題プラス漢字の書き取り。 第二に、毛筆書道の価値、“現代には役に立たないもの”と思われがちですが、これがけっこう子どもたちにとって意義あるもの何です。一ヶ月4回、同じ文字を誰一人「先週書いたから、もう書かない」といわず默々と書きます。硬筆の課題は、たまに書きなぐる子がいますが、毛筆はみんな一生懸命。少しでも上達すると嬉しそう。「先生、うまく書けたよ」と言ってくるのは毛筆の時。習い始めの子も、長く続けている子も、年令、段・級にかかわらず自分で評価しています。毛筆にはふしぎな力があります。 「もう少し、もう少し」と自分の力で成長をして行くことを評価してやりたいと思います。 第三に、競書雑誌の価値ですが、段・級は公的な認定ではありません。けれど、一人一人の成長の証しが見えるので、子どもには励みになります。 ひとつ上の級になった、写真に載った、などが子どもには嬉しいことです。今の雑誌は、さまざまな角度から写真掲載をしてもらえるのでよいと思います。 心の教育が必要になった今こそ、一人一人と対話のできる書道教室は価値有り!今年はしっかり子どもたちをかまってやろうと思います。お母さまもどんどん教室に来て「先生、ちょっと聞いてくださいよ!」という、お話しをきかせてください。ばば(私)の意見を申し上げますよ(笑) では、2009年の書道教室始まりです。 |

|

2007年秋☆桂風庵のこどもたちは今年も元気です☆

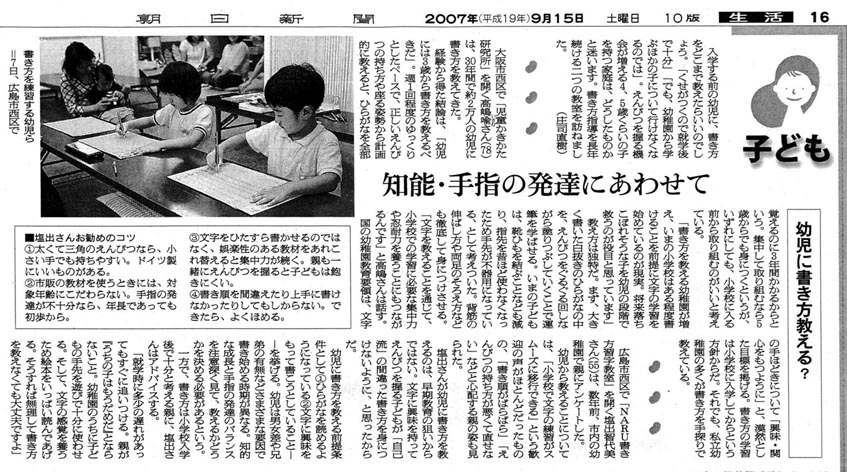

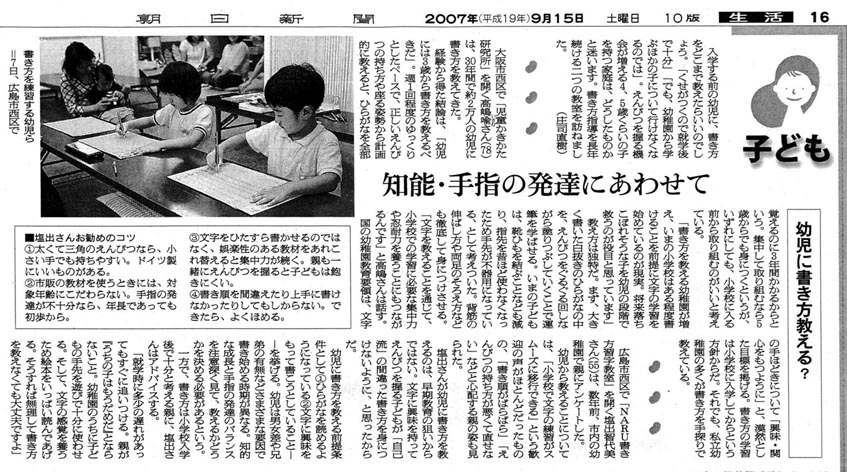

いきなり寒くなりました。今年も「秋は萬物の成長する時」と感じています。景色も、食べ物も、装いも旬。桂風庵の子どもたちも成長期!良くも悪くも成長しています。良い方は子どもたちの身体の中からの成長。悪しき成長は大人達が作った環境によるものでしょうか・・・ 「0歳からの子育てバイブル」という副題のついた雑誌『AERA WITH BABY』(朝日新聞社刊)に文字教育についての特集が組まれていました。 「子どもに字を覚えさせるためには、机に向かっての勉強が必要だと考えていませんか?」というなげかけで始まり、「ほかの子に後れを取らないように」という親心もあり、幼いうちから教材を使って子どもに字を書く練習をさせる親が増えてきました。と、幼児期に文字を書かせることを否定するような先制攻撃! 9月15日の朝日新聞の朝刊では「幼児に書き方を教える?」という記事の中で、『NARU書き方教室』の理念もとり上げていただきました。こちらは、文字を書かせるならば、基礎的な持ち方や運筆を強調。 |

【「幼児に書き方を教える?」 -2007.9.15朝日新聞朝刊-】

|

|

【書き方教室のスグレモノ ☆魔法のタイガー鉛筆!! 使用結果の報告☆ 】 11.25 6月7日に紹介しましたステッドラー社製の太い三角鉛筆。黒と黄色に塗り分けた虎縞模様。名付けてタイガー鉛筆。  一本ナント「210円也!」ですが、效果抜群。 なんといっても〝太い〝ということが手指に負担をかけず、楽に書ける。 軸の表面が滑らないように樹脂加工されていて、指先にぴったりとフィット。細かい動きに対応しやすく、運筆練習での達成感あり、書写意欲向上! 手先の不器用な現代っ子には、年令に関係なく日常的に使って欲しいもの。 このタイガー鉛筆の難点は、2Bとしては芯が固い。カーボンの質のせいか書き味も今いち。同じ2Bでも日本製の方が色目が濃く、上手そうに見える。でも、持ち方を身につけるには一番効果的。 このような太い鉛筆は、日本製のものも何種類かあります。子ども用品のお店や生協などで気軽に購入できるのが嬉しいです。タイガー鉛筆は購入先が限定されていますから。日本製のものは芯の質は良いのですが、表面が滑りやすく指先ヘのフィット感に欠けます。 電動の鉛筆削りはありませんが、手動のものは1000円くらいで売っています。 ちょっとした努力で子どもたちが無理をせず鉛筆を使えるようになりますよ。 |

|

【幼児に書き方を教える? -朝日新聞の取材-】 9.15 9月4日の夜にメールで取材の申込みがあった。私の考え方は私のホームページで知ったとのこと。 取材は9月7日。ルンビニー幼稚園の幼児教室の取材を希望されたのだけれど、あいにく私の都合で9月は教室を中止していた。それで、急きょ、自宅の教室の幼児に協力をしてもらった。西山ゆいちゃん、工藤あゆなちゃん、大野こうすけくん、押本かなでちゃん、ありがとう。(新聞には2人しか写真が出ていなくて、ちょっと残念。ちなみに、赤ちゃんをだっこしているのは、私ではありません。残念ながら、まだ孫はおりません。) 新聞を読まれた方からお手紙や電話もいただきました。さすが全国版! その中で、小学校1年生だけど、まだゆっくりしか書けない、文字にもようやく関心が出始めたくらいなのだけれど、大丈夫だろうか?という問い合わせがあった。いろいろと話をしている中で、その子どもさんが左利きであることがわかり、左手で文字を書く場合の配慮について話しをした。 話をしながら、左で文字を書く子どもたちのための指導はもっと活性化させなくては、そのためには私がもっと積極的に実践をしなくては!と思った。 私自身が左利きであり、また息子も左利き。私や息子の時代には、右手で書くことを良しとした時代。しかし、今は違う。利き手で書くのが自然とされる。けれども、やはり教材や指導法は右手仕様。これではいけません! 緊急課題です。 |

|

【個人差について】 -幼児期なら当然のこと。でも上手く書けないと悲しいんです。腹も立つんです- 】 6.14 指導開始の日、保護者にも本年度から使用する太い鉛筆についての説明を行った。S幼稚園の保護者は皆、この鉛筆を手にとってみてその感触を確認していた。I幼稚園の保護者はほとんどの親が鉛筆に触れなかった。 次の週、S幼稚園では2人の子どもが、「おかあさんがこの鉛筆を買ってくれたよ」と報告をしてくれた。わたしは「よかったね。良いおかあさんですね。」と、子どもたちの前で親をほめた。そのせいかどうかはわからないが、その後も数人からこの太い鉛筆を買ったという報告があった。 S幼稚園の子どもたちは鉛筆の持ち方に対して前向きである。親の意識が子どもに伝わっていると思いたい。 一方のI幼稚園の方は・・・ ご想像にお任せします。 |

|

【親の関心、無関心】 6.13 指導開始の日、保護者にも本年度から使用する太い鉛筆についての説明を行った。S幼稚園の保護者は皆、この鉛筆を手にとってみてその感触を確認していた。I幼稚園の保護者はほとんどの親が鉛筆に触れなかった。 次の週、S幼稚園では2人の子どもが、「おかあさんがこの鉛筆を買ってくれたよ」と報告をしてくれた。わたしは「よかったね。良いおかあさんですね。」と、子どもたちの前で親をほめた。そのせいかどうかはわからないが、その後も数人からこの太い鉛筆を買ったという報告があった。 S幼稚園の子どもたちは鉛筆の持ち方に対して前向きである。親の意識が子どもに伝わっていると思いたい。 一方のI幼稚園の方は・・・ ご想像にお任せします。 |

|

【ちょっとしたこと】 6.12 今年から自宅での幼児の指導を20分に短縮してみた。姿勢を正しくしてすわること。指先の器用さを養うための運筆練習に主体をおき、あまり細かい字形指導は控えることにしている。 20分間ならば、親もそばで指導の様子をみながら待っていることができる。鉛筆の持ち方や姿勢の様子が親に伝わると思うのだが・・・ 今のところ效果あり! 姿勢はよくなったし、鉛筆も少しずつ上手に持てるようになってきている。 さて、20分は指導時間として長いのか、短いのか?しばらく樣子見である。 |

|

【幼児教室のスグレモノ ☆魔法のタイガー鉛筆!!☆ 】 6.7 本年度から採用したドイツのステッドラー社製の太い三角鉛筆。写真のように黒と黄色に塗り分けられた虎縞模様。軸の表面は滑らないように樹脂加工されていてとても持ちやすいようです。  ←これがスグレモノのタイガー鉛筆。 ←これがスグレモノのタイガー鉛筆。 比べてみてください。下の鉛筆が従来の太さです。 比べてみてください。下の鉛筆が従来の太さです。

毎年鉛筆を正しく持たせることに苦労していましたが今年はこの鉛筆のおかげで、指導する方も、される方も達成感があって快適。 一本ナント210円也!が、ちっとも高く感じられません。 久しぶりに嬉しい報告です。 |

|

【幼児教室】 5.27 5月開講の幼児書き方教室がはじまりました。この時期の幼児の個人差は大きいです。 でも、この差がいつまでも続くのではありません。文字が書けないことで心配なお母さま、落ち込まないでください。 【鉛筆が正しく持てない!】 持ち方は年々悪化しています。 たしかに、鉛筆の持ち方と、文字の上手さに、どのくらいの関係があるのかは、わかりにくいですよね。 子どもたちにとっては、学校の教科書にあるような持ち方は「書きにくい」持ち方。 親だって、半信半疑。「ホントに、持ち方が良いと字はきれいに書けるの~???」 そうなんです。5,6才児にとっては、正しい持ち方では鉛筆がしっかり持てません。 つまり、持ち方をなおすと、「書きにくくなる」のです。濃い線では書けないし、形もふにゃふにゃしたヘン字になってしまいますよね。 親だって「持ち方をかえたら字は下手になるし、書く意欲までなくなってしまう。」と懷疑的。 それならば、なぜ正しい持ち方を指導しなくてはいけないのでしょう? 子どもたちの姿勢を観察してください。良くないですよね。これは、持ち方のせい。 そして、この姿勢の悪さが定着して直らなくなってしまうのです。 一時的には字形が悪くなっても、まずは姿勢よく、持ち方も正しておくべきとは思われませんか? 何事も途中からの修正は2倍以上時間がかかります。 「急がば、回れ!!!」 |

|

【姿勢よく、鉛筆を正しく持って書くこと】 5.3 年令が低いほど難しいことです。早くから文字を書き始めた子どもたちに、姿勢の悪い子が多いのは、手指の発達が十分でないからです。 文字を書く意欲と知的理解は十分なのですが、機能だけが足らないのです。 とはいっても、書けないのではありません。理想的な姿勢、持ち方では書けないだけです。 では、どうしたらよいのでしょう? 答えは簡単。出来るようになるまで、根気よく学習することです。 具体的には、文字の練習を、手指の器用さに見合った大きさですることでしょう。発達段階に応じて、書写の速度や文字の大きさをレベルアップしてゆくことが大切です。 【集中力の欠落】 文字の上達にもっとも必要なことは集中力、いわゆる根気です。 もちろん年令差による持続時間差はありますが、最近は落ち着きのない子どもが多く、集中力も持続しません。低学年は、まだきれいに書くことの優位性は理解できませんから、気分が高揚しているときには、自己制御ができず、良い字は書けません。 そのような子どもたちは、いくら叱っても文字が萎縮するだけで效果がありません。根比べです。こどもが観念するまで、あきらめず、きれいに書けるよう指導し続けます。 そのためには、あまり好きでもない習い事は掛け持ちさせないこと、時間にゆとりをもたせることです。 お母さま方、お願いしますよ~!! |

|

4月の活動報告 その1 【新教室でのお稽古】 自宅の教室はけっこう遠方から通ってくる子どもたちがいます。 近ごろはヘンな大人がいて物騷。習い事は出来るだけ近場で、お友達と一緒が理想。 教育産業では、早期教育、個別指導を〝売り〟にしていますが、子どもたちは共に伸びてゆくのが一番です。 ということで、遠方の生徒さんのために、新教室を開設しました。ただ、残念なことに、狭い!!(><;) でも、気分一新、10人のお友達は張り切っています!! 活動報告 その2 【庚午教室でのお稽古】 おけいこ日が月曜と木曜に変更になり、皆さまにはスケジュールの調整でお手間をとらせましたm(__)m 昨年は人数が多くててんやわんやであった新2年生たちも、急成長!それぞれが自覚を持っておけいこをしています。その姿を見るにつけ、子どもたちの伸びる力は、子ども自身のなかから湧き起こるものであり、おとなはそれを辛抱強く見守り、がんばっていることを評価してやることが第一と感じます。 少人数も悪くはないですが、ともすると押しつけがましくなり、子どもたちを追いつめ苦痛を伴う学習となり、消化不良で身につかなくなります。 子どもたちの生活時間に気を配ってください。日が長くなりましたし、行動半径も広がり、遊びたいという欲求がとても強くなります。遊ぶことはとても大切ですが、時間のけじめをきちんとつけさせてください。思い切り遊ぶことは、疲れ果てるまで遊ぶことだけではありません。時間管理ができるようになるのは、もうすこし先でしょう。 活動報告 その3 【井口教室でのお稽古】 おけいこ日が週1回になりました。月曜日に行かれなかったら水曜日があるからいいや。ということができなくなりました。「何としてもおけいこに行こう!」という魅力ある習字教室を目指しますq(^^)p 久しぶりに塩出先生登場!!ほとんどの子どもにとっては「誰? どんな先生?」と興味津々。 私(塩出)もこの教室のように、高学年の女の子が多いのは久々。 反抗期でもあり、多感な時期でもあり、いろいろと気配りがいります。でも、その気になったら成長はスゴイ!! 長谷川、塩出の最強コンビです、さぞかし面白い教室になるでしょう。たのしみ・・・ |

その1“夏休み特訓記” とてもよくがんばったMくんのこと 夏休みに入って間もなくの事、知人から 「小学校二年生の男の子で、左利きの子がいる。 そのせいか、文字がうまく書けなくて困っている。 夏休みに集中的に指導をしてもらえないだろうか。」 という依頼をうけました。 彼は、他に習い事をたくさんしており、定期的に通うのは無理なので、 学校が休みのこの時期だけ習うことを希望するとのこと。 これはかなり難題。 技能習得は短期間で特訓してできるものではありません。 また、小学二年生ともなると、かなり自我も強くなっています。 本人が文字の書き方を直すことについて、納得してくれるかどうか… とりあえず、本人と面談してからその後の事をきめることにしました。 7月の末にMくんはお母さんと教室にやってきました。 彼は、とても素直な性格の男の子で、私の話をきちんと受け止めてくれました。 どうやら本人も書写力に関しては、今の状態では不服らしく、 「手が痛くならないで、書けるようになれるならば、がんばる。」 と、基礎的なことからやり直すことを承知してくれました。 |

たしかにM君の書き方の実態には問題点がいくつもありました。 誤解のないように言っておきますが、それは、決してM君がわがままで、 身勝手な書き方をしたからではありません。 左利きであるがゆえに、(指導者には申し訳ありませんが、左利きへの配慮不足のため) 初期の指導がきちんと身につかなかっただけなのです。 【姿勢の問題】 来た時は机に寄りかかってしか書けなかったのに、 半月もたたないうちに、上体を起こして書くようになりました。書写中の姿勢の悪さは、 本人には確認ができません。姿勢を正すには口で注意するより、まず座り方を直すことでしょう。 腰で上体が支えられるようになれば、書写中の疲労がずいぶんと軽減されます。 【字形の整え方】 個々の文字における線の長さ、方向などを意識して書けるように、 大き目の文字で漢字練習をしました。そうすると、手本の見方が丁寧になりました。 【手本の位置】これまでは手本を左側においていましたが、右側に置くようにしました。 左手で書写する場合は、左側においたのでは、自分の手の下に隠れてしまい手本の役目を果たしません。 手本の位置を変えることで、さらに字形が整えやすくなりました。 【鉛筆の持ち方】特に親指が原因で、書写中に自分の書いている字が見えにくく、 字形の確認ができなかったようです。鉛筆を強く握りこんでしまっていたため、 無駄な力があちこちに入ってとても疲れがひどいようでした。また、自由な動きが妨げられて、 字形整えられませんでした。 いろいろなことが原因で思いどおりに書けなかったM君でしたが、 彼は理解力もあり、また素直に指導に従ってくれたため、予想以上のペースで效果が現れはじめました。 そして、週二回、1か月ちょっとの特訓で、書写の基本をマスターすることができました。 けれどもそれは、あくまでも落ち着いた環境の中、ゆっくりと丁寧に書くという条件の下でのこと。 完全に身についたということではありません。二年生の書写環境の中では、ここで、 指導をやめるとあっというまに元に戻ってしまうのです。 幸いなことに、M君は二学期以後も、忙しい合間を縫って通ってきています。 学校が始まって、先生に「字がきれいになった。」とほめられたとのこと。 でも、「時間がないから、もっと速く書きなさい。」ともいわれたそうです。 時間に制約がある学校の現場においては、「速く書く」ことが優先されます。 正しく、速く、きれいに書く…これは、書写の抱える大きなテーマなのです。 何はともあれ、M君、夏休みは本当によくがんばりました。 大きな花マルあげるよ! |

|

★姿勢、執筆の重要性★ |

書写のテキストには、必ず最初のページに、「正しい姿勢で書こう」「鉛筆は正しく持とう」 という項目のもとに参考写真や、イラストが載せられています。 けれども、もはやこれはテキスト制作上の単なるお約束にしかすぎないのが実状。 ・姿勢・執筆は、本人がリアルタイムで確認できない。 ・姿勢・執筆を直すことが書写された文字への即効性を欠く。 ・姿勢・執筆は習慣化されたもので、短期間では矯正できない。 このような理由から、指導も非常に行いにくいというのも実状。しかし… 鉛筆を持つとき指の位置と状態がよくないと(いわゆる悪い持ち方)、 書いている手元が見えない。つまり、自分の書いている文字が見えない。→ 見るためには体を斜めにして横からのぞくしかない。横からのぞくと体は傾く。 斜めにした体の状態を保つために、机に寄りかかる。 だから姿勢が悪くなる! 机によりかかると、腕の動きが制約され、文字を書く上での運動機能が悪くなる。 そうすると、思い通りに鉛筆が動かず、イメージどおりの字形にならない。 だからきれいな字にならない! その上、書写中にあちこちに無駄な力がはいるものだから、 すぐに手が痛くなる。 きれいな字でずっと書き続けたくても、疲労がたまると雑な字になってしまう。 持ち方のせいで、長い時間一定のペースで字を書き続けるのことができない! このように、実際には姿勢・執筆は、書写力に大きな影響を与えるのです。 正しい鉛筆の持ち方ができれば、どれだけ多くの子どもたちの書写力が向上することか… |

|

★左利きに対する手本の配慮★ |

ドリルあるいは文字プリントなどでは、手本の文字は左側にあります。 視写する際にも、手本は左側に置くように指導されます。そうすれば、右利きの場合は、 書写する時その手本となる文字が視野にはいりますので、字形もそれを見ながら書くことができるからです。 けれども、左利きの場合は、自分の手の下に隠れてしまい、きちんとみることができません。 特に、初期の書写学習には不利です。教育的な配慮がほしいものですよね。 |

|

★左利きは直すべき?★ -S教室は左利きがいっぱい- |

S教室は幼児(5,6才児)を対象に硬筆指導を行っています。 私の子どもたちが通っていた時に開設しましたから、もう20年近くも続いています。 毎年一,二人は左利きの子どもがいますが、今年は六人もいます。 左手で文字を書くことは咎められることではありません。 無理に矯正しなくてはならないことでもありません。 けれども、書写技能習得の上では、非常に不利です。私自身も左利き、私の息子も左利きです。 (ですから、親子二代に亘りその痛みを体験してきましたのよ!) 学校での指導方法や教材は、すべて右利き用にできています。 左利きを無理に矯正すると不登校になることもあるなんて大げさなこともいわれていますが、 それは、左利きの子どもたちへの書写対策をせずに右手で書くように指導するからです。 (左手で書くことを認めるなら、左利きの子どもたちのための対策を考えてほしいものです!) 前述のM君にしても、何の手立てもしてもらっていなかったではないですか。 そんなことはさておきまして… 私の教室では、1学期には少々無理をしても 全員右手で鉛筆を持つようにしています。ほとんどのプリントが線遊びですので、 左利きの子どもたちが右手で鉛筆を持ってもさほど負担にはなりません。姿勢や鉛筆の持ち方のためには、 ヘンな癖のついた左手で書くより、たどたどしくても右手で書くほうが、よほど効果があります。 この時期に出来るだけ右手で書く習慣が身につくように勧めています。2学期になって、 文字を書くようになってから、各人の様子を見て、お母さんと相談したりして、 左手で書くことにするか右手に直すかを決めます。そして、左書く子どもたちには、 学習が效果的に行われるように、手本の位置や、用紙の位置を変えるように指導をします。 今年も半数の子どもたちが右手で書くようになりました。 |

|

☆☆まさくん(2さい)がやってきた! ~☆ まさくんのお姉ちゃんは、2年生と4年生です。 まさくんはお姉ちゃんたちと一緒に書き方の練習がしたくてたまりませんでした。 2歳になった頃から、お姉ちゃんたちが勉強をしているそばで、鉛筆を持っては 字を書くまねごとをしていたそうです。 お母さんも「いつから指導をしていただけますか?鉛筆の持ち方がきになります」 と、自分勝手に書くことが不安そうでした。 私は「誰でも、はじめはみんな勝手に書くものなのだから、そんなに早くからしなくても… 第一月謝がもったいないからもったいない!(笑)」 と言っていましたが、まさくんが承服しません。 お姉ちゃんたちの送り迎えの時の「まさは、いつからお勉強するの?」とたずねる時の うらめしそうな様子に根負けして、 「じゃあ、15分だけしよう。」ということになりました。 2歳児の指導は二人目です。 一人目もやはり、お姉ちゃんにくっついてきたのが事の始まり。 「2歳児に何ができるか?」というわたしの好奇からでした。彼女は今7歳です。 2歳のまさくんの健闘ぶりを紹介しましょう。 |

鉛筆をもって、字を書くまねごとをしても、所詮2歳児のすること、 意図的な書き方がどこまでできるかという実践報告はありません。 ことばでの理解がどこまでできるか。技能的にどの程度のことが可能なのか、 すべて試行錯誤です。 ○第1段階 【2点を結ぶ】点と点を結ぶことで、線が引けるのですが、2歳児ではこれがうまくできません。 結ぶという概念が理解できないからです。 けれども、「お花とお花が手をつなぐ」とか「(右の)小鳥が(左の)小鳥のところに飛んでゆく」 など具体的な例をあげて同じ図を線で結ぶように指示するとできます。年令にあったことばが必要です。 抽象的な点と点を結ぶことは、以外に難しいことのようでした。 【つなぐ】2点を結ぶことができたので、つぎに3点、4点をつないでゆくことにトライしました。 (1)A・B・C・Dの4点をA→B→C→Dの順に連続してつなぐ (2)A→B・A→C・A→Dとつなぐ 5.6歳児では、初めに私が書いてみせることで、視覚によって理解が出来る教材も、 3歳に満たないまさくんにとっては、理解できないようでした。 「つなぐ」という概念が把握できなかったようです。 2.3歳児の言語力に関して学習不足の私に助け船を出してくれたのが、まさくんのお姉ちゃんでした。 散歩、買い物という設定で、A・B・C・Dの4点を店に見立て、そこを訪ねるとことで、(1)のパターンの 点をつなぐことが理解できました。 (2)のほうは2歳ではむずかしいようでした。 ○第二段階【なぞる】 (1)点線の上をなぞる (2)幅のある道を辿る 鉛筆で、迷路を辿る遊びは、幼児は大好きです。 このなぞる、あるいは辿るという概念を獲得するのはいつ頃なのでしょうか。 これは、個人差があるでしょうが、2歳くらいでは難しいようです。 もちろん(1)のほうが、(2)より技術的に難易度も高いのですが、 それより、「点線」自体の概念がとらえにくいことが学習を困難にしているようです。 (2)のほうで、「道路の外は海だから、落ちたらおぼれてしまうよ。」とか 「道路から落ちたら怪獣が目を覚まして出てくるよ。」などということばで、 なぞる範囲を認識することからはじめました。 【交叉する(わたる)】 これも2歳ではなかなか難しいことのようです。 同じ記号同士結ぶ、つまり○と○、☆と☆を結ぶことはできてもそれを交叉した状態で行うことが出来ません。 毎週1回、楽しく試行錯誤をして行きながら2003年は過ぎました。 |

|

☆ がんばろう! 4年生の僕たちの硬筆奮戦記 私: 「もっとゆっくり書けないの?」 M君:「知らんよ~、手が勝手に動く。」 (書けば書くほど加速して行く) 私: 「机に寄りかからないで座って、腕を後ろに動かすようにして線を引いてみて。」 T君:「???できん・・・」 (身体も腕も机に貼り付いてしまって、まるでかまぼこ状態) |

★4年生の男の子が二人習いに来ることになりました。 「字が汚いので困っている。丁寧に書くようにさせたいが、今から習って直るだろうか。」 というお母さんの要望で連れてこられました。(まさに、連行されたという状態。) 反抗期にさしかかった(まっただ中?) この時期、好きでもないことをはじめるのですから、無理やりにさせることはできません。 まず、当人と話し合おうということになりました。 10月のある日、友達の二人でやってきました。 いろいろな文字プリント渡し、二人の書写態度の実態調査。 「なるほど、なるほど…」 それぞれに執筆、運筆の問題あり。 そこで、なぜ上手く書けないかを説明し、その解決策の一部を指導。 そして、目標達成には少し時間がかかるが、努力さえすれば必ずできること、 私もできるだけ早く達成するようサポートする、というような話をしました。 二人は11月から通ってくるとのこと。 11月からの奮闘ぶりをしばらくレポートしていきます。 乞う、ご期待!! この健鬪ぶりは、2004年のほうで報告します。 |