書 写 指 導

書 写 指 導

|

イベントさまざま

イベントさまざま

|

書写・書道にもの申す

書写・書道にもの申す

|

教 室 紹 介

教 室 紹 介

|

カルチャー講座「書の話」

カルチャー講座「書の話」

|

展覧会見てある記

展覧会見てある記

|

|

桂風庵 旧館

桂風庵 旧館

|

書 写 指 導

書 写 指 導

|

イベントさまざま

イベントさまざま

|

書写・書道にもの申す

書写・書道にもの申す

|

教 室 紹 介

教 室 紹 介

|

カルチャー講座「書の話」

カルチャー講座「書の話」

|

展覧会見てある記

展覧会見てある記

|

|

桂風庵 旧館

桂風庵 旧館

|

2011年4月9日(土)~6月19日(日) 畠山記念館 |

初夏の緑に包まれて気持ちのよい空間。いつ訪れてもステキな場所です。 が、隣に大きなマンションが建つことに・・・ 「般若苑」と名前こそ恐ろしげですが、 4年間、書道を専攻した学生の総決算。もう少し気負いが感じられても良いのではないのか… 全体的に無難にまとめてあり、漢字、仮名、水墨画などバリエーションもあるし、写真や絵の入った作品もあり、しろうとにはそこそこ楽しめる展示ではあったが、22才の無謀とも言えるような若さがない。 上品、というには年齢的な奥深さがないので、適切ではない。 なるべく無難なものというのが、大学の方針かもしれないが、もっと学生の主張が作品にあれば見る側に感動をもたらすのではないのだろうか。 |

2010年12月24日(金)~26日(日) 広島県民文化センター 地下1F展示室 |

地元の大学の書道展。 今年は会場が狭い上に、展示期間も短かったのが残念。 4年間、書道を専攻した学生の総決算。もう少し気負いが感じられても良いのではないのか… 全体的に無難にまとめてあり、漢字、仮名、水墨画などバリエーションもあるし、写真や絵の入った作品もあり、しろうとにはそこそこ楽しめる展示ではあったが、22才の無謀とも言えるような若さがない。 上品、というには年齢的な奥深さがないので、適切ではない。 なるべく無難なものというのが、大学の方針かもしれないが、もっと学生の主張が作品にあれば見る側に感動をもたらすのではないのだろうか。 |

2010年12月2日(木)~2011年3月30日(日) 頼山陽史跡資料館 |

またまた、地元の展覧会です。

入場料300円で楽しめます。 幕末、脱藩したものの連れ戻され幽閉された時に著した『日本外史』で有名な頼山陽のお母さんの書の展覧会です。 書家ではありませんが、実に立派な字を書かれています。江戸時代にはかなりの女性が歌を嗜み、それを書き留めていたのでしょう。梅?は大阪の儒学者の娘で、広島の儒学者頼春水(頼山陽の父)に嫁ぎました。環境も良かったのでしょうが、多くの和歌と手紙が伝存しており、母としてまた妻としての生き方を辿ることができます。 書道展としての企画ではありませんが、筆跡の美も十分鑑賞することができます。 何よりも、文字に心がこもっているのでその字は観る人の心を打ちます。これが、活字だったらそこまでの感動はないかもしれません。手書き文字の鑑賞の1つの在り方だと思います。 現代の書道展では技術の高さに感心する作品はありますが、感動する作品にであうことは稀です。心をうつのは、書き手が、表現と内容(たとえそれが読めなくても)を自家薬籠している作品ではないでしょうか。 |

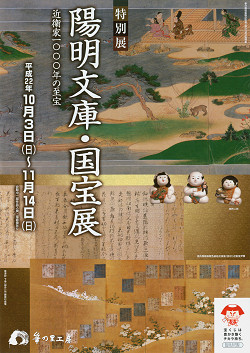

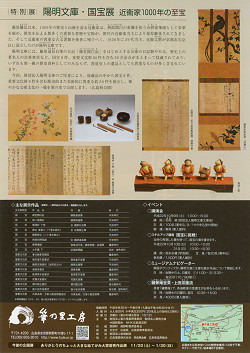

2010年10月3日(日)~11月14日(日) 筆の里工房  |

広島の田舎の美術館でこんな立派な展覧会!

きっと敏腕なコーディネーターがいるのでしょうね (^_-)-☆  地元なので行かねば (^0^)/ さすが貴族の筆頭の近衛家のお宝… 多くの観客を動員させました。 美術館のスタッフさんがたは連日おいそがしそうでした。 期間中に、わが書道カルチャー部門も京都から若き美人表具師を招聘して表具の講演会を開催いたしました。 交通費とお弁当代だけで何時間も拘束して、楽しく有意義なひとときをこの会場で過ごしました。 |

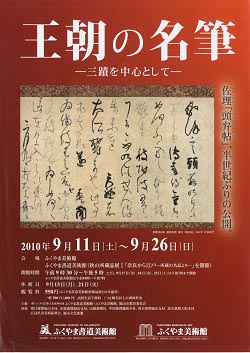

2010年9月11日(土)~9月26日(日) ふくやま美術館  |

ふくやま書道美術館でも古筆の展覧会をしている。同時開催なのか共同開催なのかイマイチよくわからないが、こちらにも結構見応えのあるモノがてんじされていた。しかし、こちらに足を運んでもらうより、ふくやま美術館に持ち込んだほうが、ギャラリーは多かったのでは??  初日なのに人が少なかった。特にふくやま書道美術館はガラガラ… |

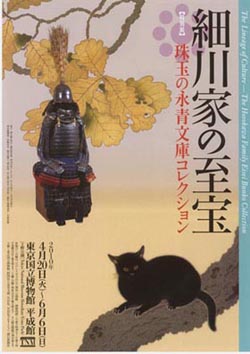

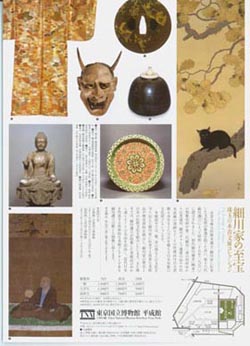

2010年4月20日(火)~6月6日(日) 東京国立博物館  |

なぜか「黄庭堅・伏波神祠詩巻」を所蔵している。誰が欲しがったのかな? |

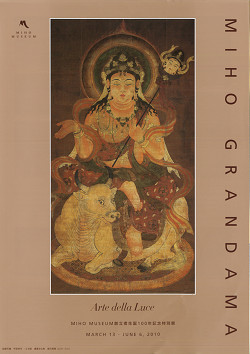

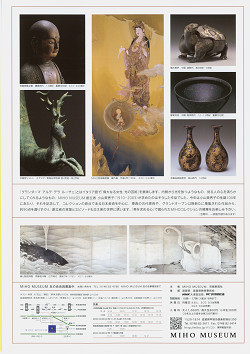

MIHO MUSEUM 創立者生誕100年記念特別展 2010年3月13日(土)~6月6日(日) MIHO MUSEUM  |

母体の団体には、何やらコワげな噂があったけど、美術館としてはすばらしいものでした。  展示の仕方が、「ニクイねえ~」、というくらいゆとりのある空間がありました。ライトアップもなかなかよござんした。 |

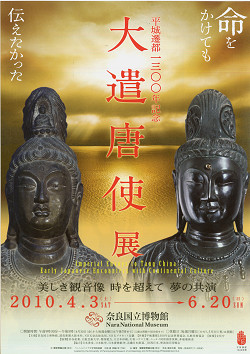

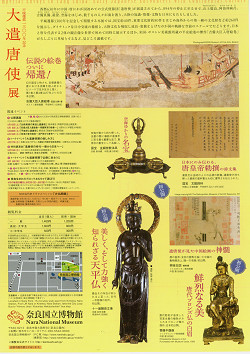

「大遣唐使展」 2010年4月3日(土)~6月20日(日) 奈良国立博物館  |

遣唐使に関する品々の展示だけど、へンな書道展より楽しめた。  『吉備大臣入唐絵巻』、真備のウンチ、サイコー(^0^)/ なんでボストンに売っちゃったのかな~ |

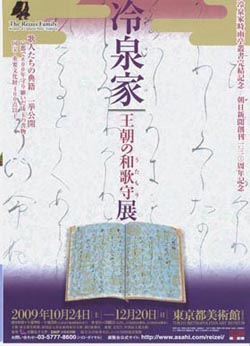

歌人たちの典籍 前期:2010年4月17日(土)~5月9日(日) 後期:2010年5月12日(水)~6月6日(日) 京都文化博物館  東京の展示とは全く雰囲気が違っていました。 こちらは、お土地柄でしょうか、なんとなく雅な感じがしました。 |

文博は美術館よいうより、催しの展示会場的な雰囲気があるように感じているのですが、今回は、私的には東京より展覧会っぽかったように思います。 東京の方が朝日新聞社の出版物「冷泉家時雨亭叢書」の原本の展示みたいな、これでもかというくらいたくさんの古典籍がズラーっと並んでた。マニアにとっては良いかもしれないけれど、見せ方としてはイマイチ。都美術館が古いせいばかりではありますまい。 ↓このチラシも東京展のものです。  京都にわざわざ下車した甲斐あり。(^0^)/ 前期も見たかったけど、長谷川等伯であまりにも時間を取りすぎて、見られなかったのデス(泣) |

2010年4月10日(土)~5月9日(日)京都国立博物館  4月だというのに、寒くて、寒くて・・・開館まで、震えながら待つこと30分。 でもその甲斐はアリマシタ。やっぱりスゴイ!!感動しました!! 横着をして図録を買わなかったことが悔やまれます。 |

「松林図」は何度も見ている。会場のしつらえによって、イメージが違う。京博の展示は、いつもイマイチ。 「ナンかお役所仕事なのよね~」という印象があるため、あまり期待をしていなかった。でも今回は良かったです。 特に「松林図屏風」まで辿り着く間の期待感をしっかり盛り上げてくれましたね。 「松林図屏風」を下書きと見る人もいるようですが、それが下書きであれ、未完成であれ、あの余白はすごい。 すごいとしか言い様はない。  「柳橋水車図」もすばらしかった。華やかで優美でありながら、大胆な構図と描き方に圧倒される。「柳橋水車図」は多くの画家が真似をしたというが、きっとどんどんと小作りになって、平凡になっていったであろうことは容易に想像がつく。やはり、等伯の美意識にはだれも追随できないのじゃないかしら? これを買った香雪美術館もスゴイ。 香雪美術館はいいですよね。落ち着きます。 |

「歴史を彩る 教科書に載る名品」 2010年3月6日(土)~6月13日(日) 藤田美術館   |

五年に一度のお目見え「曜変天目茶碗」う~ん、何度見ても美しい~!!先月は静嘉堂でも見れたし、今年はなんだか良い年みたい。 三色紙に高野切!四幅が一列にならんで、「さあ、ごらんなさい!」と。 なんて、贅沢!! 『紫式部日記絵詞』は全開!!さすが藤田美術館、太っ腹~!! 大阪にわざわざ下車した甲斐あり(^0^)/ |

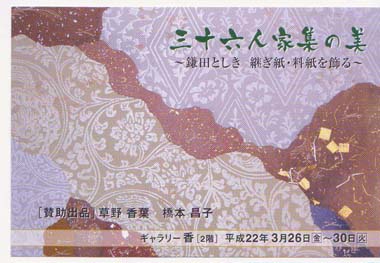

平成22年3月26日(金)~30日(火) ギャラリー香・2階 大阪市中央区道頓堀1-10-7 Tel.06-6212-7750  |

最近は、平安時代の継ぎ紙の料紙は人気があるようです。 本願寺の展覧会が全国巡回した時に、豪華な調度本「西本願寺本三十六人家集」も出展して、美しい継ぎ紙に書写された歌集に関心が集まったせいかもしれません。  ↑この展覧会での継ぎ紙一日講習会は好評だったとのことです。 (^0^)/ |

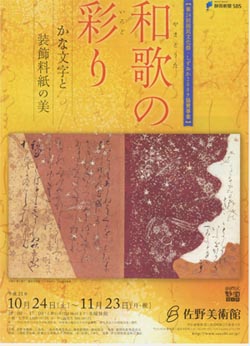

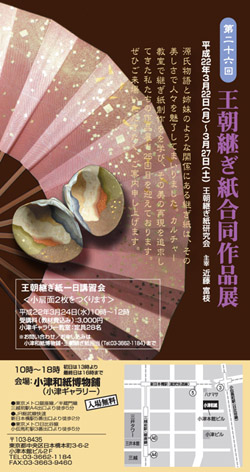

22年3月22日(月)~3月27日(土) 小津和紙ギャラリー

|

「なんて雅かな世界でしょう!」 会場を訪れた方々はみなさん、その華やかさに目を見張られていました。 (^0^)/ |

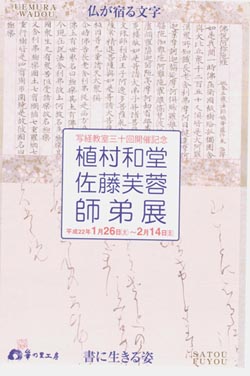

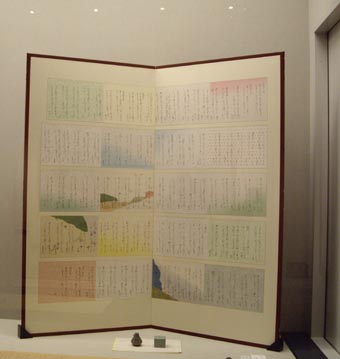

22年1月26日(火)~2月14日(日) 筆の里工房  筆の里工房の開館以来、毎年、春・秋に行われている写経教室。講師である故植村和堂と佐藤芙蓉の写経・仮名作品。 植村 和堂(うえむら わどう) (明治39~平成14年) 東京都日本橋生。書家。相澤春洋、益田石華、田中親美に師事。毎日書道展かな部審査員のほか、NHK趣味百科「写経―般若心経を書く」の講師を務めるなど写経研究の第一人者。東大寺昭和大納経書式見本の揮毫、中尊寺金色堂国宝指定百年記念祭においての納経など、書道に留まらない日本文化に貢献。平成9年、地域文化功労者表彰、平成12年、紺綬褒章受章。古筆、古写経の収集家としても知られる。(筆の里工房:解説) 佐藤 芙蓉(さとう ふよう) (昭和16年~) |

写経研究の第一人者として知られた書家の植村和堂(うえむらわどう)(1906-2002)、そして佐藤芙蓉(さとうふよう)(1941-)両先生指導による写経教室を当館で開催するようになって15年。受講生は延べ1,000人にものぼります。教室では、墨の写経だけでなく、奈良時代から伝わる金、銀泥による写経、また、界線や扇面、下絵の描き方に至るまで指導。さらに、ご自身が収集された大変貴重な古写経を、受講生に惜しげもなく間近で披露してくださり、本物を見て学ぶことの大切さをご教示いただいています。(筆の里工房:解説) 佐藤先生の作品は、田中親美の料紙が惜しげもなく使われていました (^0^)/ |

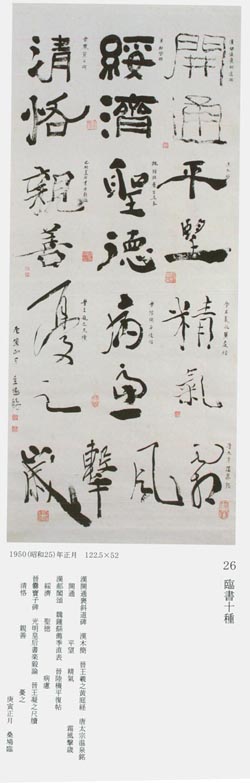

筆の里工房 〒731-4293 広島県安芸郡熊野町中溝5丁目17-1 TEL:082-855-3010 FAX:082-855-3011  ↑こんなにたくさんの臨書をしているから、あのような多彩な作品ができたのですね(拍手) |

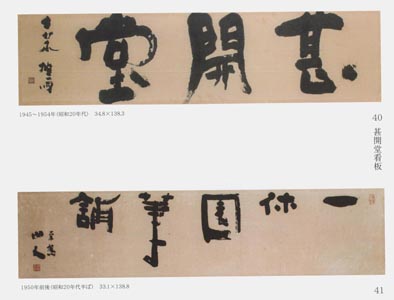

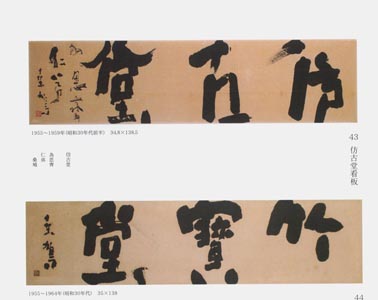

上田桑鳩(うえだそうきゅう)〈1899~1968〉は、大正、昭和とともに時代を駆け抜けた書家です。比田井天来(ひだいてんらい)に師事し、伝統的な古典の書を基盤としながらも、常に新しい書の表現を模索し、挑戦し続ける姿勢は、当時はもちろん今日の書壇へも多大な影響を与えています。 桑鳩は、奎星会(けいせいかい)を創立した昭和15年頃から、筆の産地である熊野町をたびたび訪れ、書の研究会などで指導をしており、町内には桑鳩の作品が数多く残されています。また、桑鳩の来訪による後進への影響は大きく、現在でも広島はいわゆる前衛書が盛んな地域となっています。 本展では、桑鳩が熊野に残した軌跡を紹介するとともに、生涯の代表的な作品を通して、偉大な一人の書家が追求した芸術とは何か、書とは何か、その本質に迫ります。(筆の里工房:解説) ↓筆屋さんの看板のもとの字。なんてモダン・・・

桑鳩先生と筆屋さんの交流の思い出の作品が多数出品され、貴重な「桑鳩展」でした。 しかし、 何とも寒い日でした。ブルブル。(^0^)/ |

2009年3月14日(土)~4月19日(日) 世田谷美術館 |

本願寺展も多かったけれど、この展覧会も入場者が思ったよりも多かった。 やはり日本人の信仰心は厚い。 世田谷美術館は初めて行ったのだけれど、広い公園内の一角にありなかなかモダンな建物だった。 中尊寺の金字銀字写経をこれほどまとめて見たのは今回が初めて。 1度だけど、金泥で写経をしたものだから、そのルーツを見ることには興味津々。 今から900年以上も前、12世紀にこれだけの文化を陸奥に形成したことは凄いこと。まさにみちのくの浄土。金字で書かれたからではなくお経が書かれたから今日まで伝存したのであるが、貴重な文化遺産でありまた、書の資料でもある。 合掌 いかに金の産出が豊富であったとはいえ、今も燦然と輝く写経の数々にゴールドにはそれほど縁のない私ではあるが、感動しました (^0^)/ ↑でもやはり紙は貴重だったのですね。紙背はこの通り。 |

2009年2月21日(土)~3月29日(日) 五島美術館 |

2007年10月に広島県の筆の里工房は、木村陽山のコレクションを収蔵したのを機に、展覧会を開催した。 その時に筆匠、学者、書家、美術館学芸員らによって、フォーラムが開催された。 鄙にはまれな企画で(失礼!)参加者も館内にあふれかえったという盛況ぶりであった。 その時のコーデイネーターが五島美術館の名児耶先生。それが縁となったのかどうかは定かではないが、この企画が東京に持ち込まれた。 2月21日(土)には銀座の時事通信ホールで広島の時と同じようなフォーラムを開催。会場外のロビーのモニターまで使用するほどの人出で、企画は大成功! 開館2日目に美術館に行ったのであるが、多くの人が来館。「私語をひかえよ」という館内放送がかかるほど盛り上がっていた。(単なる井戸端会議ではなく、皆さん筆について語り合っていたのだから少々やかましくったっていいじゃないの!! まあ、会場が狭いからよけいうるさく聞こえるのは否めませんが・・・) 広島県人としてはちょっと鼻高々な展覧会ですわ~ (^0^)/ |

2009年1月20日(火)~3月1日(日) 東京国立博物館 平成館 |

妙心寺は 京都市右京区花園に所在する。虚堂智愚、南浦紹明(大応国師)、宗峰妙超(大燈国師)、関山慧玄(無相大師)らが伝える、臨済宗では最大規模の宗派(禅宗の一派)である。 花園法王が自らの離宮を禅寺としたという経緯の所為か、天皇の宸筆やら派手な障壁画などやたらと雅なお宝の方が印象深かった。 禅に関しては目下勉強中!う~ん ムズカシイ…(汗) 京都の妙心寺も特別拝観をさせてくれているみたいだけど、お宝は東京に来ていた。これらはほんの一部?? |

2009年2月7日(土)~3月15日(日) サントリー美術館 |

三井寺と聞くと、行ったこともないけれど「ああ、三井寺ね」と知っているような気になるのは何故だろう? 三井寺の正式名称は、長等山園城寺というのだそうだ。私の中でも三井寺と園城寺は一致しにくい。 創建は白鳳時代(686年)と非常に古い。われわれが知っているのは、平安時代前期に円珍が天台寺院として中興してからのこと。 比叡山延暦寺との抗争によって何度も焼き打ちされ、豊臣秀吉からは廃絶を命ぜられるという苦難の歴史を持ちながらも長い歴史を語る寺宝を守り続けた。宗教的執念は凄いものである。 狩野光信筆の桃山障壁画のライトアップの仕方が良かった。光の照射でこんなにも印象が変わるのかと。 お宝のライトアップ効果を考え出した東博の木下さんはエライ!! |

2009年1月10日(土)~2月15日(日) 出光美術館 |

「古典と現代の対話」というサブタイトルがついている。 文書や書を主とした展覧会は何となく堅苦しい。そのイメージを払ってくれるような面白さがあった。その発想は前回の「書のデザイン」(2007)同様、これまでにないもので出光の独断場といえる。 しかし、展示品が雑多であるためか、あるいは並べ方が凝りすぎているのか・・・ 結局、何となく並んでいる、という印象が残った。 残念。 |

2008年 4月18日(金)~5月25日(日) 広島県立美術館 九州国立博物館に次ぐ巡廻展。 |

やはり広島は安芸門徒さんが多い。想定以上の混雑でした。 各種新聞には国宝「三十六人家集」の紹介があったのですが、会場ではあまり目立ちませんでした(と思ったのは私だけ?) 展示の仕方でずいぶんとアピール度は変わるものですね。東京国立博物館の木下さんの展示の仕方は確かに素晴らしいとつくづく思います。 施設の間取りや広さも関係するのでしょうが、やはりそこの美術館の意欲や来館者への思いやりの度合いもあるでしょうねえ。 龍谷大学の岡村先生の講演はなかなかおもしろかったです。でも、本願寺の歴史を語るのはなかなか大変、きっとお疲れになられたことでしょう。 次は名古屋です。「三十六人家集」追っかけまする!! |

2008年3月1日(土)~4月13日(日) 名古屋市博物館 謎の人物森川勘一郎の 全容が明らかに! 戦前の大茶人の見応えある展覧会、 とかなり贔屓目のわたし。 佐竹本三十六歌仙絵「敏行」も お初におめもじ!!でした。 |

やっと公開されました! 2005年の新聞記事で、森川氏の遺族と名古屋市が合意の上で調査、公開への道を開いたことを知り楽しみに待つこと数年。半分忘れかけていたところ、三十六歌仙追っかけの某氏から情報をいただき、早速に名古屋に出かけました。 私にとって謎の人物であった森川如春庵さま、今回ようやく彼の全貌がわかり、すっかりファンになってしまいました。(西行さま、ゴメンナサイ) かの益田鈍翁にむかって弱冠26才の如春庵は「あなたは金の力で物を買うが、私は目の力で買っている」と言い放ったとか。それも会って間もなしに。 さぞかし嫌味な顔をしているかと思いきや、さにあらず。よかオトコたい。 展覧会の雰囲気もとてもよく、大正時代の数寄者の美意識をうまく伝えてくれるものでした。 名品はこのようにして1箇所に集まっていくのだということが伺えました。 初公開の佐竹本三十六歌仙「敏行」も見れました。 名古屋にはわずか三時間の滯在でしたが充分満足しました う~ん、待っていた甲斐あり!!! |

2008年 3月13日(木)~22日(土) 東京美術倶楽部 謙慎書道会70周年を記念しての展覧会 |

会場も特殊(失礼!)だし書壇お方は実物には余り興味を示されないようだから、まあそんなに人出もなかろうかと高を括って行ったのですが、なんのなんの。

出品数もさることながら、なんと熱心なギャラリーの多かったこと。書道の研究者の方も多かったようで、あちらこちらで専門知識用語が飛び交っておりました。(まるでサルカニいえ、知識合戦) 所有者は書壇の方、鑑賞者は・・・ いえいえ、東京の書壇のかたは、広島と違って、本物の鑑賞にもご熱心。 私も閉館までおりました (^o^)/ |

2008年2月19日(火)~3月30日(日) 広島県立美術館 「出品リストどこにあるんですか~?」 と当然のように聞く私たちに返ってきた答え 「すみません、今回はちょっと・・・」 この展覧会は巡回展だし、掛け替えもあるのに展示リストがない? ・・・美術館の掟破りじゃん(広島県民として恥ずかしいわん) |

文展、帝展、新文展、日展と年代順の展示。明治から昭和初期の作品群には、それぞれの時代背景が投影されている。それぞれの作品から、西洋文化に対するカルチャーショックと憧憬が吹き出ているように思えた。しかしそれは決して不快なものではなく、ある種のノスタルジーを感じさせ心地よさであった。 しかし戦後の日展にはそれが感じられなかった。作品の並べ方なのか、展示作品自体が釀し出すものなのか。 或る人のブログにあったのだが、 「公募展はあまり見に行くのが好きではない。なぜかというと、皆公募に通ることを目的に自己主張激しく作られた作品ばかりだからだ。当然、並びあう作品間の関連性など全く考慮されていないため、互いに技術の高さ、オリジナリティの高さを、別の方向で競い合ってアピールしている所に居合わせるという、居心地の悪さを感じる。」 また、別のブログには 「俺個人的には堂本印象氏の絵が良かったわ!! まぁ、これも日展が帝展の時の作品やけどな・・・」と。 まったくそのとおり! |

2008年2月23日(土)~3月30日(日) 出光美術館 西行オタクにとっては必見の展覧会でした。 |

冷泉家の写本の実物が見られて感激でした。 影印と違って興奮しました。歴史の重みでしょうか。 ただし、少々マニアックな展示。学者向きではありますが、一般の方の西行のイメージにマッチしたかどうか? 出光美術館に行ってまいりました。 自分の研究分野だから面白かったといえるのですが、一般人にとってはいかがなものでしょうか? あの有名な西行さんはどのような字をかいたのか。自筆のものは、どのような形で伝存しているのか、ということはわかりにくい展示でした。 実際には、西行さんの自筆と確証のあるものはほとんど伝存していないのですが、それらしきものはたくさんあります。 それはなぜか、という謎解きがこの展覧会にあるような、ないような・・・ どちらかというと、冷泉家の時雨亭文庫に所蔵されている貴重本がメインになってしまい、いささかマニアックな展覧会となってしまった感がありました。 とはいえ、初公開のものも数多く、さすが一級の美術館。よくぞこれだけの数をお集めなさいました。 書道界で人気の「中務集」や「小色紙」などを見るためでしょうか、珍しく(笑)書を書かれる方たちが来館されていました。大きな声でお話しされるのでまわりはメイワク。(話の内容は間違いだらけで聞く価値もなし) でも、書家さんのうるささにもめげず、展示掛け替えの後にまた行こうと思っている私です。(だって、時雨亭文庫の写本なんて滅多みれませんもの) そうそう、展示で気になったことがもう一つ。津軽本『西行物語絵巻』は、絵が2場面、詞書が2場面ひろげてありましたが、絵と詞書が対応してないのです。わずか2場面です。やはり詞書を読んでしまいますよね。絵と詞書の不一致が気になったのは私だけ・・・? |

国宝曜変天目と名物茶碗 2008年2月9日(土)~3月23日(日) 静嘉堂文庫美術館 |

久しぶりにお目にかかりました。曜変天目茶碗。 昔は年に2回くらい展示されていましたのに。 会場入り口のガラス張りのスペースに飾ってあった時は、自然の採光であの青い模様がそれは美しく、見る角度それぞれに妖気を放ってぞくぞくしたものです。 今回は薄暗い部屋の中で人口の燈りの下で見ましたが。ちょっと期待はずれでした。藤田美術館で見た時と同じように見えました。茶室での茶碗の鑑賞と考えれば、白日の下で見るものではないかも知れませんが、この茶碗は自然光の下で見るものだと思いました。 |

没後50年記念展 2008年1月23日(水)~3月3日(日) 国立新美術館 初期から晩年まで年齡順になっていたのが良かった。 全長40メートルの「生々流轉」は圧巻でした。

|